松巌園(渡邊裕志さん)主催の安部龍太郎さんの講演会で学んだこと

2025年05月19日

5月17日(土)宇部市福祉ふれあいセンターで開催された、松巌園(渡邊裕志)主催で開催された歴史小説家安部龍太郎さんの講演会「大航海時代の日本と山口」に参加して、いろんなことを学びました。

講演に先立って、渡邊絹代さんによる日本舞踊と篠崎市長と安部さんの対談もありました。

対談では、宇部市の市花がバラであること、いかにして現在の道を選んだのかや、心がけていることについて篠崎さんはもともと演説は苦手だったがは苦手だったが初めて県議補選に立候補したとき、フジグランで毎日訴える中でどうすれば聞いてもらえるかを体験して学んだこと、安部さんは、等伯の本を書いたときには自ら絵の上に土台を組んで大きな水墨画を書くことを体験してみるといったお話をされた。

また、渡邊渡邊祐策翁について、安部氏は明治維新の成果を地方で展開されたと評価された。篠崎氏は、一人も取り残さない、持続可能な社会づくりすなわちSDGsの精神が「共存同栄」として百年前に実践されていたとされたことも印象に残りました。

講演の中では、フランシスコザビエルが1550年に山口に来て、大内義隆に会われたこと、日本でのキリスト教の普及を目指しながら、南蛮貿易の素地を作る役割も担っていたようです。

大内家が勘合貿易により明との交易で栄えたのはまださほど鉄砲が普及しない時代であり、銅・硫黄・刀剣などを輸出し、銅銭・生糸・絹織物などを輸入したようです。

戦国時代において、西洋から伝わった鉄砲の影響で、戦い方が変わると、南蛮貿易の輸入は主として、鉛、真鍮のインゴッドなど、代金として石見銀山でとれる銀で支払い、ポルトガルなどは、非常に有利な取引をしたとのことです。石見銀山は博多の大商人神谷寿禎によって開発されたとも。

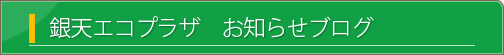

なお、大内氏の勘合貿易と、織田信長らの南蛮貿易の時代背景がよくわからなかったので、参考までに関連の年表を示します。

講演の中で香料諸島の話が出てきたので、どこか調べてみますと、インドネシアのスラウェシの西、パプアの東のモルッカ諸島あたりで、香辛料の丁子やナツメグの産地であり、16世紀イスラムの支配から脱した、ポルトガルやスペインが、その勢いに任せ、またお金不足を補うために、香辛料を仕入れて富を得る必要があったことが、大航海時代につながったということが言えると思います。

さて、講演の中で、もう一つ印象に残ったのが、世界史と日本史を選択科目としてどちらかを選ばせるような歴史は問題があり、2022年度から「歴史総合」という教科が行われているということを知ったことです。

講演に先立つ、対談の中でも、世界の変化の影響が国の政治にも影響を与えること、「民主主義」と「独裁」が交互に繰り返される傾向があるということがはなされていましたが、安部さんは国の状態、庶民の暮らしによる影響も大きいと言われていました。

そこで、「歴史総合」のことについて、ChatGPTに以下のように質問してみました。

「先日、2022年度から、「歴史総合」という教科書が新たに導入されたことを知りました。世界の動きと日本の動きを関連付けて歴史を理解することは非常に大事なことだと思われます。このような変化の背景と経過、文科省の意向について教えていただければ幸いです」

すると非常にわかりやすい回答がすぐに送られてきて、非常に感心しました。

とても長くなってしまいますが、やり取りを見ていた開ければと思います。

ChatGPT:

ご関心をお寄せいただき、ありがとうございます。

「歴史総合」は2022年度から高等学校の新たな必履修科目として導入された歴史教科で、世界と日本の歴史を相互に関連付けて学ぶことを重視しています。その背景や経緯、文部科学省(文科省)の意向について、以下に詳しくご説明します。

■ 「歴史総合」導入の背景

1. グローバル化の進展と課題の複雑化

現代社会では、国際的な相互依存が深まり、気候変動、貧困、戦争・紛争、人権問題など、国家を越える課題に直面しています。これに対処するには、世界の出来事と日本の動きを有機的に理解する視点が不可欠です。

2. 従来の歴史教育の問題点

これまでの高等学校教育では、「世界史A/B」「日本史A/B」が選択科目として提供されており、世界史・日本史が別々に学ばれることが多かったため、両者の相互関係を意識しづらいという課題が指摘されていました。

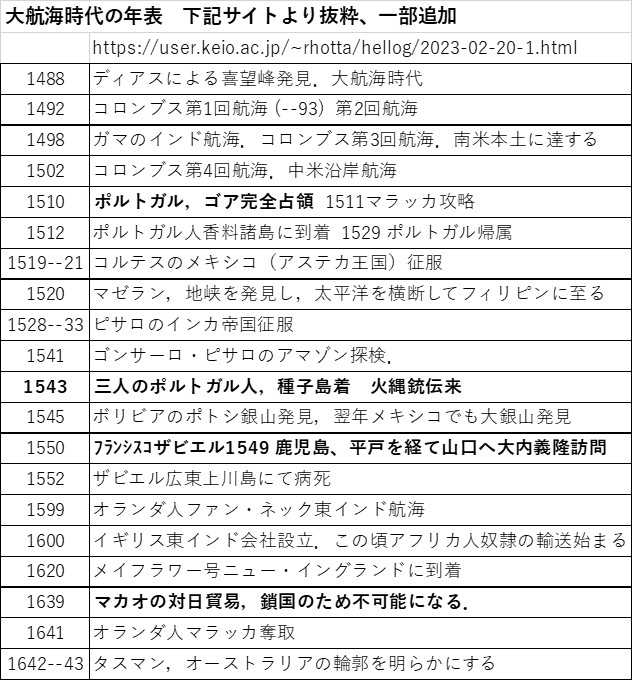

■ 「歴史総合」設置の経過と意図

1. 新学習指導要領(2018年告示)の策定

文科省は2018年に高等学校学習指導要領を改訂し、その中で「歴史総合」の新設を決定しました。この指導要領では、**「主体的・対話的で深い学び(アクティブ・ラーニング)」**を重視し、生徒が自ら課題を見つけ、資料を活用して考える力を育てることを目指しています。

2. 教科「歴史総合」の概要

履修学年:主に高校1年生

対象時期:18世紀以降の近現代史(産業革命以降の世界と日本の歴史)

学びの視点:世界と日本の関係性を重視し、複眼的な思考力を養う

重点事項:

近代化・戦争と平和・国際秩序

民主主義の発展と課題

グローバル化と現代世界の諸課題

■ 文科省の意向と教育改革の一環

文部科学省は、次のような教育の方向性を明確に示しています。

1. **「歴史を今と未来に活かす力」**の育成

過去の出来事を知識として覚えるだけではなく、現代的課題の背景を理解し、未来を見通す力を身につけさせるという意図があります。

2. 主体的な学びと探究型学習の促進

例えば、同じ出来事でも複数の視点(加害・被害、国家・市民、欧米・アジアなど)から捉えることで、単一的な見方に偏らない批判的思考を養うよう工夫されています。

3. SDGs・ESDとの接続

歴史総合では、持続可能な社会の実現を見据え、環境・貧困・人権といった今日的課題との接続が強調されており、**ESD(持続可能な開発のための教育)**とも連動しています。

■ 教科書の内容の特徴

世界史と日本史が交差する構成(例:アヘン戦争と日本の開国の関連)

史料の読解・比較を通じたアクティブな学習

異なる歴史認識に触れる機会の提供(例えば「植民地支配」を日本・現地の双方から考察)

■ 社会的・政治的な議論も

「歴史総合」は、教育内容の中立性や歴史認識の多様性という点でも注目を集めており、教科書検定や記述のあり方については、専門家や市民の間でも議論が交わされています。特に、戦争や植民地支配に関する記述の扱いについては、国内外の歴史観の違いが反映されるため、慎重な設計が求められています。

■ まとめ

観 点 内 容

導入年度 2022年度(高校1年生)

狙い 世界と日本の歴史を関連づけて学ぶ力の育成

背景 グローバル化・従来の歴史教育の分断的構造

特徴 主体的・対話的な学び、SDGsやESDとの接続

文科省の意向 歴史の知識を活用する力、批判的思考の育成

もし関心があれば、「歴史総合」の教科書の具体的な事例や、どのような問いが生徒に投げかけられているかなどもご紹介できます。ご希望があればお知らせください。

あなた:

いつもながら、的確なお答えいただきありがとうございます。私は1943年の生まれで、高校時代は「日本史」を選択し世界史の知識が乏しかったです。「歴史総合」の考え方は非常に大切なことだと、お答えを読ませていただいて、認識することができました。

大変長文失礼いたしました。有意義な時間を与えていただいた松巌園様に感謝いたします。(文責:浮田)

この記事のURL: http://www.ubekuru.com/blog_view.php?id=6200

◆ 現在、コメントはありません。

この記事へコメントを投稿します。